昨今の日本企業は、人材不足、働き方改革、DXによる効率化、グローバルでの競争力低下など、重要かつ複雑な課題に直面しています。そのような中で、企業は規模の拡大よりも生産性の向上による利益の拡大を目指して、様々な努力を行っています。

営業組織もこれらの例外ではなく、より生産性が高く、効率の良い営業を行う必要があります。しかし営業の現場では、営業生産性の向上を求められても、「そもそも生産性とは何か?」「なぜ営業生産性の向上が必要なのか?」「営業生産性を上げるにはどうしたらよいか?」といった疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。本記事では、営業生産性の定義や向上の必要性、向上のための施策について解説します。

目次

営業生産性の定義

そもそも、「生産性」とはどのようなものなのでしょうか。生産性という言葉は、書籍や記事によって様々な定義がされていますが、一般的には得られた「成果(インプット)」と費やした「コスト(アウトプット)」の比率を表します。生産性が高いということは、「少ないコストで大きな成果を出している」ということになります。

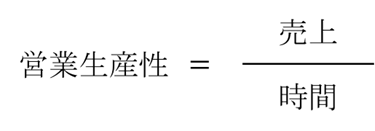

営業において成果は「売上」であり、コストは営業パーソンが費やした「時間」になります。つまり、営業生産性は以下の非常にシンプルな式で表すことができます。

このように考えると、営業生産性とは営業パーソン一人一人がいかに短い時間でどれだけ多くの売り上げを作れているかを表す指標であると言えます。

営業生産性を向上させることの必要性

営業生産性の向上によりどのような効果が得られるのでしょうか。また、営業生産性の向上に対しての努力を怠ると、営業組織にどのようなことが起こってしまうのでしょうか。ここでは「働き方改革」と「利益の増加」という観点から解説していきます。

働き方改革

一つ目の観点は働き方改革です。昨今、あちこちで耳にする言葉ですが、働き方改革における最も大きな課題として、長時間労働の是正が挙げられます。これらを掲げる企業では、半ば強制的に業務時間を短縮してでも、長時間労働をさせないという企業も多くなってきました。

このよう流れの中で、営業の生産性向上努力を怠ると、労働時間の減少による売上の低下につながってしまいます。また、無理に長時間労働をさせると、よりよい環境を求めて離職する職員が増えてしまうことや、過労による心身の不調をきたすといったリスクも考えられます。

営業生産性を向上させることで、売上の維持につながるだけでなく、モチベーションの向上による売上の向上も期待することができます。また、職員も空いた時間を使ってスキルの向上に時間を費やすことができ、これも売り上げの向上につながることでしょう。

利益の向上

二つ目の観点は利益の向上、つまり増益です。営業職員が目標とするのは売上の工場であることが多いですが、企業・営業組織として目指すのは増益です。

労働時間が長くなると、その分残業代等で人件費がかさんでいきます。また、リソースが足りなくなることで外部委託費が増加していくこともあるでしょう。そのような状況では、いくら売上をあげても、費用がかさみ、結果として利益の増加は見込めません。

営業生産性を向上させることで、これらの費用が減少し、たとえ売上が向上せずとも、最終的な目標である増益を期待することができます。増益により、営業パーソンへの報酬も増えれば、モチベーションの向上に繋がり、さらなる増益への好循環を生み出すことができます。

営業生産性を向上させる方法

ここまでで、営業生産性を向上させる方法についてはご理解いただけたかと思います。ではどのような施策を実施すれば営業生産性を向上できるのでしょうか。ここでは、営業生産性の低下を招いている「原因」とそれに対する「解決策」として以下の4つを解説していきます。

- 営業プロセスの標準化

- 目的・目標を明確にする

- マネジメント

- モチベーション管理

- 業務効率化

営業プロセスの標準化を行う

【営業生産性低下の原因】

原因の1つ目として、営業プロセスが人によってばらばらであるということが考えられます。組織の中で営業の実施プロセスが標準化されておらず、営業が属人化しているケースがあります。

このような状態だと、営業成績が職員や時期によってばらついてしまい、安定して高い生産性を維持できないということが考えられます。また、成果が出ていない場合に、その原因がどこにあるのかを特定できないといったことも起こり得ます。この状態では、原因の特定ができないため、生産性の向上に向けた施策を実施することもできません。

【解決策】

基本的なもので構いませんので、営業プロセスを標準化し、組織の全員が共通認識を持てるようにしましょう。もし、社内に使えそうなナレッジがなければ、例えば「アポイント」「リード化」「商談」「提案」「受注」のように営業プロセスを定義すると良いでしょう。ここではとにかく組織全員が共通の認識を持てることが大切です。

また、プロセスを定義したら、各プロセスにおいて「指標値」を設定し、それを基に成果が出ていない原因を分析して、生産性向上に向けた施策を検討していきましょう

目的・目標を明確にする

【営業生産性低下の原因】

営業生産性低下の原因の2つ目として、目的・目標が明確になっておらず、ただなんとなく行動をしてしまっているということがあります。とても初歩的なことに聞こえるかと思いますが、実際にこのようなケースが多々あるのが現状です。

1日、1週間といった単位で数値のようなはっきりとした目標が設定されていないがために、ダラダラと過ごしてしまっている職員がいないか確認する必要があります。

また、目の前の目標をこなすことに終始し、より大切な目的を見失っているというケースもあります。こちらのケースはより厄介で、悪気なく陥っているケースが多くあります。安易なKPI管理により誘発されてしまうこともあるようです。

【解決策】

目標設定の際に役立つフレームワークとして「SMART」というフレームワークがあります。目標設定の際には「Specific(具体的)」「Measurable(定量的に測定可能)」「Achievable(現実的に達成可能)」「Relevant(組織や個人のミッションと関連性がある)」「Time-specific(期限が明確)」という5条件を満たすように設定しましょう。

また、「目下(1週間以内程度)」の目標だけではなく、「短期(1ヶ月程度)」「長期(四半期~1年)」それぞれで目標を立てましょう。この際、目下の目標は行動目標でも構いませんが、期間が長くなるにつれて、より組織のミッションに近い、売上など成果目標に設定することがポイントです。そのすべてにコミットすることで、目の前の目標をこなすことを防ぐことができます。

マネジメント

【営業生産性低下の原因】

目標を設定しても、それを達成しないことには営業の生産性は上がりません。マネージャーが一人一人の営業パーソンをマネジメントできていないことも生産性の低下を招く原因となります。

マネジメントが行き届いていないと、行動目標や成果目標を達成できないない見込みが立っても、早期に発見して対策を打つことができず、最終的な目標を達成することができなくなってしまします。

また、上司からみられているという意識が生じない場合にも、ダラダラと過ごしてしまう職員が生まれてしまい、生産性の低下につながってしまいます。

【解決策】

行動管理と商談管理の2種類のマネジメントを実施しましょう。行動管理とは、行動目標に対して行うマネジメントです。行動管理といっても、職員の行動を一つ一つ管理すると、必要以上にストレスがかかってしまうため、逆効果になってしまうことも多くあります。日次で提出される日報に丁寧にコメントをするなどで、「見られている」という意識を醸成することが重要です。

商談管理では、数値の管理だけではなく、顧客の状況や商談の内容などを管理します。例えば、見込みの薄い顧客に時間を割いていないかといったことを確認します。これにより、行動目標を達成するためだけに活動を行っていないかといったことを確認することが重要になります。

モチベーション管理

【生産性を低下させる原因】

ここまでで、目標設定やマネジメントを実施したとしても、営業パーソン一人一人のモチベーションが低いと生産性は低下していきます。

目下の行動目標や短期的な目標を達成ができなくなっている場合は、特にモチベーションの低下を考えておく必要があります。

【解決策】

モチベーション向上のための施策として、最も有効な施策は、インセンティブや成果に基づいた人事評価の導入です。年功序列や労働時間ベースの報酬体系は、成果を出すか出さないかに関わらず報酬が決定するため、生産性の低下を招きます。逆に成果を出せばその分の評価を受けることで、営業パーソンは成果にコミットするモチベーションとなります。

その他にも、良好な人間関係の構築や、営業パーソン一人一人も目標やキャリアパスの明確化なども、モチベーションの向上には必要です。

業務効率化

【生産性を低下させる原因】

生産性低下の原因として、営業以外の業務に時間を割かれてしまっている可能性があります。事務作業などに追われ、そもそも生産的な活動に時間が避けていないと、当然ながら生産性は低下してしまいます。

【解決策】

生産的な活動に費やす時間を増やすためには、様々な方法がありますが、ここでは2つの解決策をご紹介します。

一つ目は会議時間の削減です。会議時間の削減において、よく用いられる方法として「1/8の法則」というものがあります。これは「会議時間」「開催頻度」「出席人数」を全て半分にすることにより、チーム全体で会議への所要時間が1/8になるというものです。会議の目的を明確にすることで、上記の3項目は半減させることが可能になります。これにより、生産的な活動に費やす時間は大幅に増えることになります。

二つ目はオンライン商談の活用です。外回りの営業を行う場合、移動時間の増加を避けることはできません。ZoomやGoogle Meetといったオンラインコミュニケーションツールを活用することで移動時間をなくし、非生産的な活動の時間を0にすることができます。ただし、対面で会話することで得られる情報もあるため、商談の目的や状況に応じて、オンライン商談を活用していくことが重要になります。

まとめ

本記事では、営業生産性を高めるための方法について解説させていただきました。株式会社ディリスルでは、営業現場でのデータ活用推進事業を展開し、データ分析やAIを活用した営業生産性の向上をご支援させていただいております。

営業現場でのデータ活用のノウハウをこちらの資料でご説明させていただいておりますので、ぜひご参照ください。最後までお読みいただきありがとうございました。